第5問(11月30日出題)

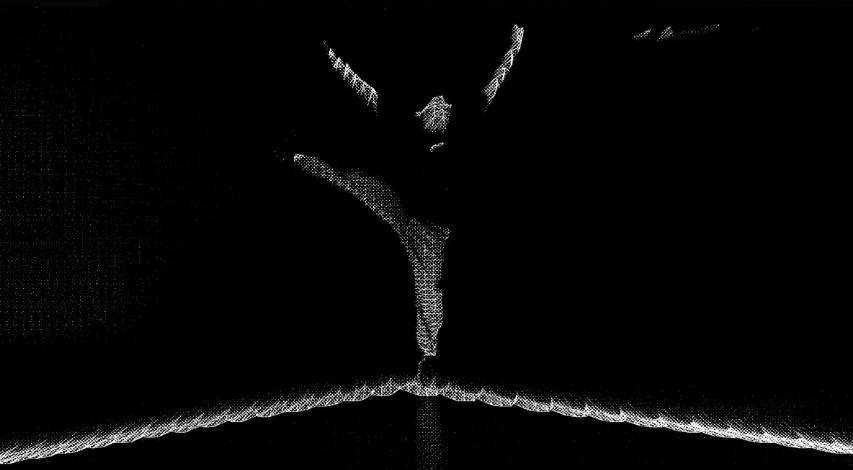

個人的には慣れていない形式で、個人的には一番苦労した問題です。

「踊る人形みたいだな~笑」とか思いながら必死にTikTokで似たポーズを検索していた僕は……弱い……

なお、その後指文字でInstagramにつながり、さらにそこから点字が出てくるという各種SNSの垣根を越えた問題でした。

ですが、そこからは検索能力が足りず、なぜかインドボダイジュに行ったり、最後の審判に行ったりと無駄足を踏みました。

この問題での反省は、アンダースコアを放置して考えてしまっていたこと、ドイツ語の単語を使っているなじみ深いものとして楽譜を思いつかなかったことの二つです。

アンダースコアに気づければ「mit」と「verschwinden」に分けられ、音楽用語に発展させることができたと思います。

「mit leidenchaft」などで「mit」自体が音楽用語によく使われているイメージありますよね。

これは、ロマン派時代になるにつれてドイツ音楽全盛期に突入したためですが、そんなことをドイツ語から類推できる人間であれば劣等感など抱いていない気がします。

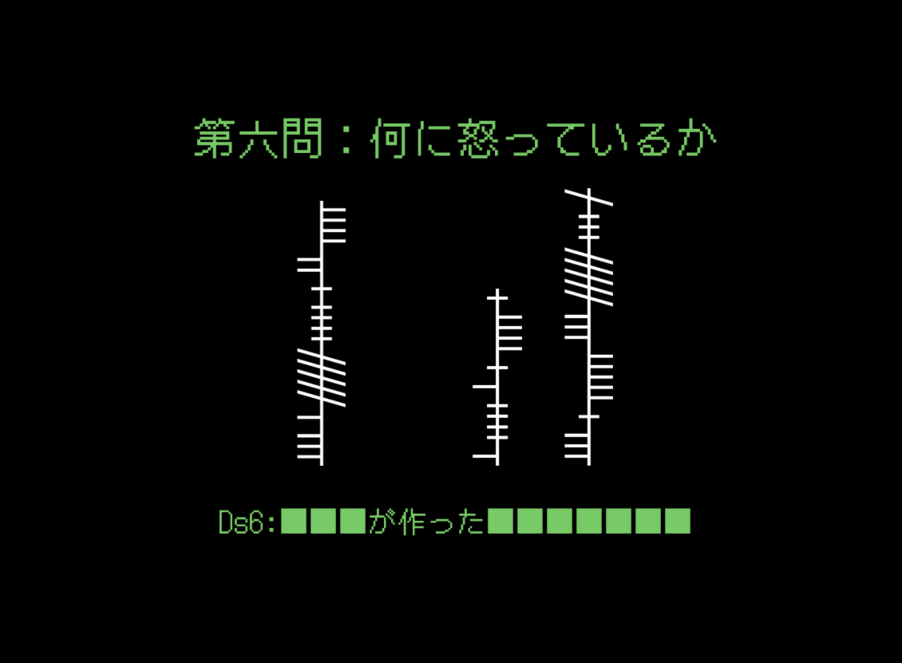

第六問(12月7日出題)

ベートーベンの問題だと考えていたので、あらかじめベートーベン周りで問題に使いやすい内容を調べていました。

不滅の恋人への手紙とかが来るだろうと踏んでいたので、肖像画に関する内容で若干肩透かしを食らいました。

答えは「家政婦が作ったマカロニチーズ」でしたが、自分と同じで予想ができていた人が大半だろうと思うので、上位のタイムはかなり速かったイメージがあります。

笹錆

そもこれは採用試験。

メタ解きがたとえ邪道であろうと、早く解けたものこそ勝者……

R君

でも、ベートーベンがわかってなくても怒ったエピソードで検索するだけで出てきたらしいよ?

笹錆

なにそれ……うらやましい……

なお、問題は第五問と同様に単語とアカウントのアイコンから次のヒントに行く形式でした。

構成がだいたい同じだったので「headache_head」まですぐに行けた人が多いと思います。

ただし、最後のコーヒー豆の個数に注目する点は、エピソードを知らないとたどり着くのは難しかったと思います。

「前回と同じ構成やオチは絶対に作らない」、「解いている人間を驚かせ、悩ませる」ように絶対しようという意思を感じますね。

こういうところは第四境界らしさというか、無料のコンテンツでここまでこだわってもらえていることに感謝ですね。

S君

ならなおさらメタ解きするなよ。

笹錆

体とはいえ、これは採用試験なので……

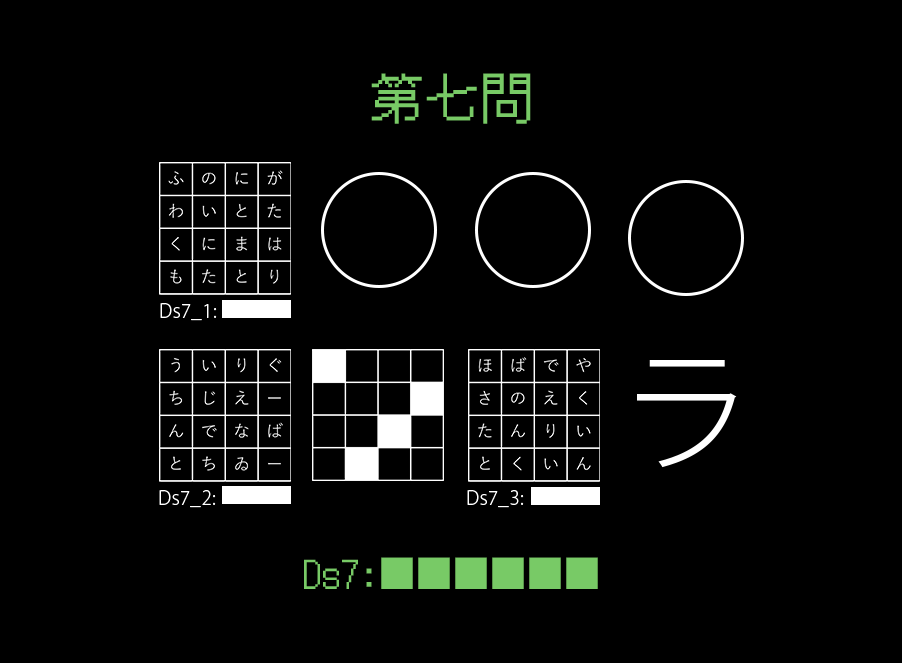

第七問(12月14日出題)

問題を見たときの情報量の少なさに驚きました。

まず、正方形の盤面で考えられる暗号を挙げていきましょう。

日本語なら46字なので7×7、アルファベットなら26字なので5×5がよくつかわれているイメージありますね。

ですがこれらは数字→文字列の変換であり、今回は不適と考えられます。

ここでDs7_1、Ds7_3の盤面をそれぞれ見ると「ふたまた」、「ほくりく」といった単語になりそうなものが見つけられます。

そのため、「ン」の形も関係していると考えると回転グリル式暗号が思いつきます。

そしてこれらを解いていくと、次の問題へ進めます。

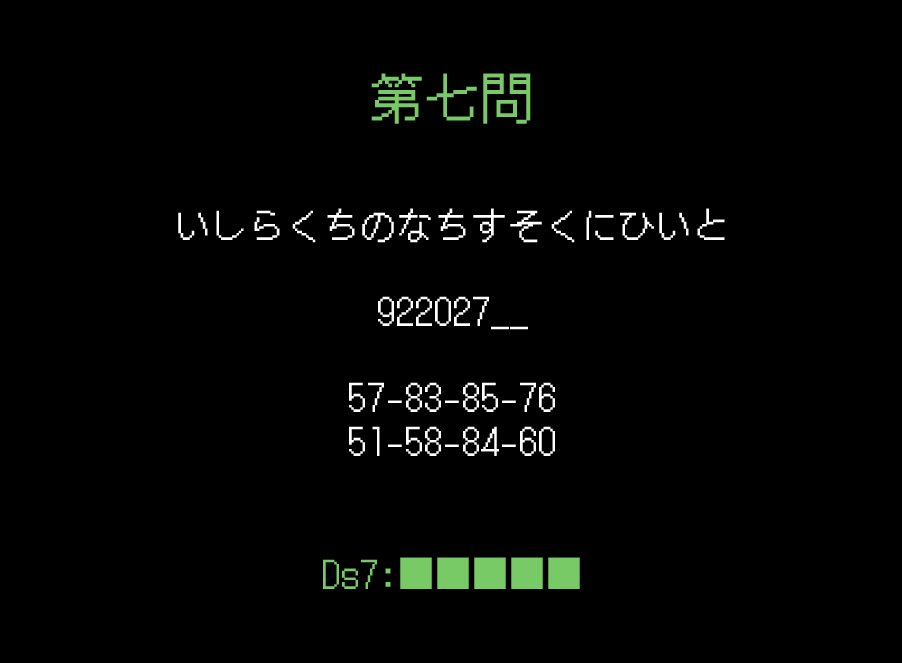

では次の問題ですが、日本語のみの並びで「いしらくちのなちすそくにひいと」を見たときにシーザー暗号かみかか暗号を思いつけるといいかなと思います。

でも、自分はみかかの線を結構切り、シーザー暗号の線でまずは考えてしまいました。

これには様々な理由がありますが、一つ目として「日本語→英語」のみかか暗号をあまり見たことがなかったからです。

「@」や「’」といった文字とでルファベットが共存していることがみかかであると気づくための大きな特徴であるため、それを逆にはしてこないだろうと読んでました。

でもたしかに、日本語→英語だと口頭で伝えることができるといったメリットはあるんですよね。

ちなみに、二つ目は「使ってるキーボードがUS配列だから調べるのが手間だと思った」からです。

あとは謎解きですが、この謎は地図を使った大掛かりな仕掛けが特徴的でした。

四カ所を並べた直線をそれぞれ引くことで大きな「卍」ができるってことですね。

「__」に入るのがそれぞれの行の2桁の数字であることに気づければ、あとはハイフンの意味を考えればよかったと思います。

「言われてみれば頂点と辺に見えないこともないが、それは無理があるだろ!」とか思いましたが、前問でgoogle mapに飛ばしているのが誘導になっていて、突飛な考えが必要ない構成は丁寧ですよね。

それと、関係ないですがDsTestFANMADEは空欄を■で表現していることが多いイメージがあります。

DsTestでは物を抽象化して簡単にするときに似たことをしていましたが、やっぱり使い分けとかしているのでしょうか?

さらに関係ないですが、回転グリル式暗号法、僕は青い鳥文庫のパソコン通信探偵団事件ノートで知りましたが、どうやって知るのが主流なんでしょう。

他の方が教科書にしているものとかがあれば、普通に参考にしたいですね。